提到“两弹元勋”邓稼先的名字,几乎无人不晓,但说起他的夫人许鹿希先生,很多人可能只模糊地知道她是“邓稼先的妻子”,但抛开这个头衔,她依旧是一个优秀的人。

这位年近百岁老人依然居住在北京海淀区一处没有电梯、约70平方米的老旧单元房里,对此不少人好奇,作为“两弹一星”元勋的遗孀,怎么一直居住在“老破小”里?

其实对于许鹿希的居住条件,已经不止一次想要为她改善了,但每一次她都拒绝了,有好房子但她不愿搬走。

这背后,远非一个简单的“念旧”故事,它承载的是一代科学家及其家庭深沉的家国情怀、独特的生命印记,以及许鹿希先生作为独立个体那份坚定而从容的人生选择。

这栋建于上世纪六十年代的老楼,对许先生而言,绝非仅仅是遮风避雨的居所,它更像是一座活着的记忆宫殿,一个无声的历史见证者。

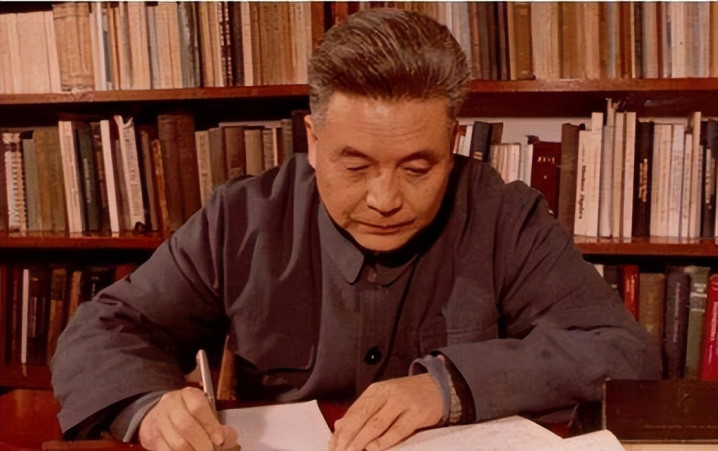

墙角的缝隙、陈旧的家具、书柜上邓稼先的半身像……这里的每一寸空间,都浸染着过往岁月的痕迹,邓稼先先生曾在这里短暂地生活、思考、与家人相聚。

对于经历了28年漫长等待、独自支撑家庭、又在晚年痛失伴侣的许鹿希来说,这间屋子是她与丈夫、与那段特殊历史保持情感连接最直接、最真实的物理纽带。

搬离这里,意味着切断这种触手可及的联系,放弃这份用大半生守护的“在场感”,这份情感价值,是任何宽敞明亮的新居所无法替代的,她的坚守,是对逝去伴侣最深沉的纪念,也是对共同走过的那段峥嵘岁月最私人的守护。

然而,仅仅将许鹿希的选择归结为对丈夫的思念,是片面的,她本身就是一位成就斐然的医学科学家,是北京医科大学的资深教授,在神经解剖学领域有着重要建树。

她翻译的《人类神经解剖学》曾是国内该领域的权威参考书,她编写的教材《神经解剖学》获得过国家级奖项。

即使在邓稼先先生离世后,她也没有停下学术的脚步,而是以惊人的毅力,从零开始学习核物理知识,整理出版了百万余字的《邓稼先文集》,让丈夫的学术思想得以传承。

这样一位独立、坚韧、在专业领域同样发出耀眼光芒的女性,她的选择必然是深思熟虑、基于自身价值判断的。

许先生婉拒更好的住房条件,也深刻体现了以邓稼先为代表的那一代科学家及其家属共同的精神特质,那就是对物质生活的极度淡泊和对精神价值的至高追求。

邓稼先先生生前生活就极其简朴,作为功勋卓著的科学家,他骑自行车上下班是常态,按规定能享受的专车待遇几乎不用。

这种简朴并非源于匮乏,而是源于一种强大的精神定力,他们的精力、热情和人生目标都聚焦在“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的宏大事业上,许鹿希深受这种价值观熏陶,并内化为自己的人生哲学。

在她看来,生活的舒适度远不如精神的充实和对过往的珍视来得重要,这间老房子,承载着他们共同奋斗、无私奉献的记忆,本身就是一种无价的精神财富,选择留下,就是选择守护这种价值,拒绝被物质欲望所裹挟。

我们理解许先生的选择,也需要放在特定的历史语境下,那个年代,新中国还处于起步阶段,无数像邓稼先这样的科学家放弃国外优渥条件,义无反顾回到祖国,投身于关乎民族存亡的国防事业。

他们及其家属所经历的艰辛、付出的牺牲,是现代人难以想象的,许鹿希独自抚育幼子、照顾老人,承受社会的不解与压力,支撑起家庭的重担,这间老房子,就是那个特殊年代无数默默奉献家庭的缩影。

它见证了个人命运与国家命运的紧密交织,见证了在极度困难条件下迸发出的惊人意志和无私精神,许先生的不搬离,也是在守护这段不应被忘却的历史记忆,提醒后人幸福生活的来之不易。

就像我们看到巴黎圣母院在火灾后努力修复其原始风貌,或是人们保护具有历史意义的古建筑一样,许先生守护的这方小天地,是共和国科技强国路上一个鲜活的精神地标。

如今,97岁高龄的许鹿希先生在这间老房子里安度晚年没,她或许行动不便,但精神世界依然丰富,通过现代通讯方式与外界保持联系。

她的选择,无关乎清贫或困苦,而是一种主动的、清醒的、充满力量的生命姿态,这是一种历经沧桑后的豁达,一种对物质喧嚣的超脱,一种对精神家园的执着守望,她值得的是我们深深的敬意和理解。

许鹿希先生的故事启示我们,人生的价值坐标可以多元,在物质极大丰富的今天,有人追求星辰大海的广阔,也有人珍视方寸之间的永恒。

她居住的这70平米老房子,空间虽小,却装着一个家庭与国家命运相连的大历史,装着一位杰出女性对爱情的忠贞、对事业的执着、对生命意义的独特诠释。

这份坚守,如同一面镜子,映照出时代变迁中那些永恒不变的精神价值,忠诚、奉献、淡泊、坚韧。

真正的“好房子”,未必是钢筋混凝土堆砌的宽敞空间,也可以是承载着深厚情感与不朽精神的记忆容器。许鹿希先生的选择,是她用一生写下的,关于“家”与“国”、关于“爱”与“志”、关于“物”与“心”最动人的注脚。

申宝策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。